Téléchargez l’article au format PDF

« Quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage. »

Proverbe

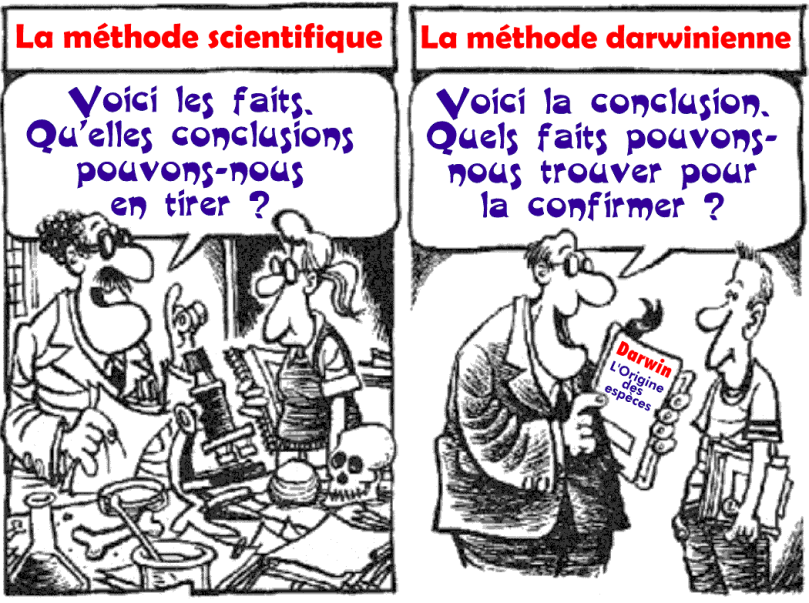

Comment faire pour discréditer une idée ? Il suffit de la caricaturer, d’en donner une image grossière et inconsistante, de l’entourer de la plus extrême confusion, pour ensuite la démolir à l’aide de toutes sortes d’arguments qui en montrent le caractère simpliste, incohérent et ridicule.

On lit parfois et l’on entend dire souvent que Stephen Jay Gould (1941-2002), avec son ouvrage L’éventail du vivant, le mythe du progrès (1996), aurait « démontré » que l’évolution n’est pas dirigée par une tendance vers le « progrès » ou qu’il aurait « prouvé » qu’il n’existe pas de tendance à la complexification des êtres vivants au cours de l’évolution.

Petit détail qu’oublient au passage ceux qui soutiennent ces affirmations : il est logiquement impossible de prouver qu’un phénomène ou qu’une chose n’existe pas… En logique, en mathématiques et en science, il est uniquement possible de prouver que des objets existent, que les phénomènes suivent telle ou telle loi. Tout au plus, à partir de la connaissance de ce qui est possible, peut-on estimer qu’un phénomène où une chose ont une existence plus ou moins probable.

Quoiqu’il en soit de ce point d’épistémologie élémentaire, la lecture de ses livres et articles [1] fait comprendre que rien n’est plus faux : Gould n’a rien « démontré » ni « prouvé » en la matière ; comme à son habitude, il n’a fait que marteler (drill en anglais), en les enrobant dans beaucoup de verbiage sans rapport avec le problème, les quelques idées qui lui tiennent lieu de pensée sur le sujet.

Cela, nous allons véritablement le démontrer et positivement le prouver.

Entretenir la confusion

Nulle part, Gould ne prend la peine de définir précisément ce qu’il entend par « complexité » ou par « progrès » ni ne s’attarde à préciser quelle théorie ou corpus d’idées il compte réfuter. Tout au plus trouve-t-on dans L’éventail du vivant quelques références à des auteurs, mais qui sont plus de l’ordre de l’allusion en passant à un ensemble d’idées vagues.

N’ayant ainsi définit ni son objet ni les relations qu’il entretient avec l’histoire des idées en biologie de l’évolution – ce qui, pour quelqu’un que l’on présente comme un biologiste et un historien des sciences, ne lasse pas de surprendre –, Gould va pouvoir, à partir de ce flou délibérément entretenu, se permettre de convoquer tous les arguments qu’il lui plaît.

Lorsqu’on lui en fait la remarque, voici ce qu’il répond :

Vous soutenez qu’il n’y a pas de tendance générale dans l’histoire de la vie vers plus de complexité. Mais vous ne donnez pas de définition de la complexité…

S. J. G. : Une étude scientifique nécessite une définition précise qui peut donner lieu à des mesures. Pour la complexité, il y a plusieurs définitions : le nombre de parties différentes, l’intégration des parties, la complexité de forme de chaque partie. Au travers de ces définitions un peu différentes, nous avons en tête la même idée : il y a des choses simples qui n’ont pas beaucoup de parties et on va vers des choses plus complexes… Notre objectif, pour étudier ce sujet de façon scientifique, c’est de préciser ce que l’on veut dire par complexité.

Vous semblez considérer qu’on ne peut pas résoudre ce problème de plus ou moins de complexité d’une façon générale, et vous prenez appui sur des exemples locaux mais peut-on en tirer des conclusions générales ?

S. J. G. : J’utilise les concepts qui existent dans la littérature scientifique et des études quantitatives, encore peu nombreuses, à ce sujet. J’ai discuté, par exemple, les travaux de Dan McShea sur la complexité à travers les temps géologiques des mammifères et aussi de Boyajian sur les ammonites et, dans les deux cas, il n’y a pas de tendance générale vers la complexité. Chacune de ces études fait appel à une définition de la complexité. Mais le problème est réel : il n’y a pas une définition que tout le monde accepte.

Entretien avec Stephen Jay Gould par Jean-Claude Oliva

Regards du 1er octobre 1997.

On admirera l’art de l’esquive que déploie ici notre distrayant évolutionniste. Il faudrait « préciser ce que l’on veut dire par complexité », alors que c’est précisément ce que l’on reproche à Gould de ne pas avoir fait ! Il n’y a pas de définition « que tout le monde accepte », mais les conclusions de Gould sur ce sujet sont définitives…

Votre démonstration de l’absence d’une tendance générale vers plus de complexité laisse complètement ouverte la question de savoir pourquoi certains êtres vivants ont évolué vers plus de complexité.

S.J.G. : C’est une question différente, que je ne traite pas. Je ne me sens pas expert en la matière. Ce n’est pas un sujet que je comprends très bien. Mais bien sûr il doit exister un mécanisme par lequel a émergé par exemple la multicellularité, et ainsi de suite. Mon propos est de déterminer si de tels mécanismes s’inscrivent ou non dans une directionnalité, s’ils répondent à une nécessité – et la réponse est non.

Il n’y a pas de sens de l’évolution propos recueillis par Olivier Postel-Vinay

La Recherche n°301, septembre 1997.

Gould ne comprend rien à son sujet, mais cela ne l’empêche nullement d’être affirmatif et catégorique… Comment peut-on préjuger avec autant d’assurance des caractéristiques de mécanismes dont ont avoue tout ignorer ? Voilà bien qui est proprement fantastique !

Habituellement, on ne s’attaque à l’erreur que pour mieux essayer de dégager certaines vérités qu’elle masquait ou travestissait pour les besoins d’une cause étrangère à la connaissance exacte. On le voit, le discours de Gould n’a ici aucun but positif : il ne cherche pas à comprendre et préciser ce qu’est cette complexité, son accroissement, comment et pourquoi celui-ci se réalise, sa signification dans l’évolution du vivant et moins encore à faire une critique des interprétations erronées auxquelles tout cela a donné lieu.

Le phénomène ne l’intéresse pas, il ne cherche pas à découvrir quelque chose de neuf à l’aide d’une analyse critique. On en vient donc à la conclusion que son but est uniquement de démolir une idée à seule fin de glorifier la théorie darwinienne de l’évolution, qui occupe tout l’horizon de sa pensée, au point, littéralement, de le boucher, c’est-à-dire de l’empêcher d’imaginer d’autres explications.

Ne pas sortir du cadre

Gould à beau rappeler cet avertissement de Darwin dans L’Origine des espèces : « Je suis convaincu que la sélection naturelle a été le mécanisme principal de l’évolution, mais pas le seul » [PLS, 1994], c’est là une simple figure de rhétorique, une concession purement verbale qui ne l’engage à rien.

En effet, celui que l’on présente volontiers comme quelqu’un qui « ne respecte décidément aucune idée reçue » (quatrième de couverture de L’éventail du vivant), dès qu’il s’agit de discuter un phénomène inexplicable pour la théorie darwinienne, ne voudra absolument pas sortir du « cadre de la sélection naturelle », le seul mécanisme de l’évolution qu’il veuille reconnaître.

Gould écrit donc un ouvrage de 300 pages pour nous convaincre qu’il n’y a pas de « progrès » dans l’évolution. Mais ce distrayant personnage avoue lui-même que sa “démonstration” tient en quelques pages (le chapitre 14 de L’éventail du vivant, soit 60 pages). Voire en quelques lignes : partant de l’origine de la vie, la multiplication des espèces ne pouvait que donner des formes plus complexes ; cet accroissement de complexité est du à la multiplication des êtres vivant et aux variations qu’ils subissent nécessairement au cours de leur reproduction ; c’est donc un phénomène purement fortuit.

« Ainsi, l’aile droite de la distribution [les organismes de plus en plus complexes] ne pouvaient que se développer dans la direction opposée au mur de gauche [l’origine de la vie]. Mais cette expansion – abusivement perçue comme l’indice d’un progrès – n’est qu’un épiphénomène, une conséquence marginale des deux influences mentionnées à l’instant, et ne résulte pas d’une poussée fondamentale dictée par la supériorité des formes complexes dans le cadre de la sélection naturelle. […] Le fameux progrès dans l’histoire de la vie est ainsi un mouvement aléatoire éloignant les organismes de leurs minuscules ancêtres, et non une impulsion unidirectionnelle vers une complexité fondamentalement avantageuse. »

L’éventail du vivant, p. 213 ; souligné en italique par l’auteur

et souligné en gras par nous.

Il ne craint pas de se répéter :

« Certes, l’aile droite existe, mais elle n’est qu’un petit appendice qui ne peut prétendre mener l’aventure de la vie. Elle est une conséquence fortuite d’une tendance passive engendrée par la présence d’un mur de gauche près de l’origine de la vie, et non par une cause qui favorisa l’accroissement de la complexité – perçu comme un avantage – ou par une poussée qui serait le moteur de l’évolution. »

L’éventail du vivant, p. 263.

« nous sommes les glorieux accidents d’un processus imprédictible ne témoignant d’aucune tendance à une plus grande complexité, et non le résultat prévisible de principes évolutifs destinés à produire une créature capable de comprendre les mécanismes de sa propre création. »

L’éventail du vivant, p.266.

A l’appui de ces “arguments”, martelés et répétés sur tous les tons, Gould fait valoir que les bactéries sont encore à l’heure actuelle les formes de vie parmi les plus simples dont les populations sont les plus importantes sur Terre, bien plus importantes que celles de nombre de formes plus complexes.

Cette “démonstration” se fonde donc essentiellement sur la forme des organismes et sur leur nombre. En tant que paléontologue, Gould semble croire que les êtres vivants ne sont que des formes dépourvues de structure interne, des choses isolées de leur milieu environnant : en somme, des fossiles figés dans la roche ?! Et que l’importance historique de la complexité, notion qualitative, peut être mesurée à l’aune de la seule quantité des êtres vivants qui la portent ou non.

Surtout, Gould ne veut pas sortir du « cadre de la sélection naturelle » pour expliquer l’évolution du vivant : la complexification des êtres vivants doit être le produit de leur « supériorité » dans la lutte pour la vie, ou ne pas être : There is no alternative ; il n’y a pas d’alternative.

Voilà qui rappelle les manières de son maître à penser :

« Bien que nous n’ayons aucune preuve certaine de l’existence d’une tendance innée des êtres organisés vers un développement progressif, ce progrès résulte nécessairement de l’action continue de la sélection naturelle. »

Darwin, L’Origine des espèces, 1876.

cité par André Pichot, Histoire de la notion de vie, 1993, p. 822, cit. 64.

« Pour celui qui a un marteau entre les mains, le monde n’est plus qu’une immense accumulation de clous à enfoncer. » Pour les darwiniens, tout – y compris ce dont on est pas certain de l’existence – est « nécessairement » le produit de la sélection naturelle…

Quoi qu’il en soit, le dernier mot de l’explication de Gould, c’est en fin de compte que l’évolution n’est qu’un « épiphénomène », une « conséquence marginale » de la multiplication des êtres vivant !!!

Les évolutionnistes ne manquent jamais une occasion de faire du battage autour du fait que l’idée d’évolution est profondément dérangeante (en réalité, elle ne l’est que pour la minorité de gens qui croient encore que la Bible est à prendre au pied de la lettre), et en voilà un qui nous dit en somme que tout cela n’est qu’un « épiphénomène », une broutille sans grande importance ! L’évolution, comme dirait Shakespeare, c’est finalement Much ado about nothing ; beaucoup de bruit pour rien !

On ne saurait mieux faire la démonstration par l’absurde du caractère profondément erroné de cette manière de concevoir l’histoire du vivant. Gould voit bien que la complexité des organismes ne peut être interprétée en termes d’« avantage », de « supériorité » ou encore d’« adaptation » dans le cadre du mécanisme de la sélection naturelle, mais, ne disposant d’aucune autre grille de lecture, plutôt que de reconnaître son ignorance face à ce phénomène troublant, il préfère dire qu’il est le produit du hasard et de la contingence ; explication qui n’explique rien.

Explication qui empêche également toute recherche d’une autre explication. Explication qui finalement postule que la sélection naturelle est le seul mécanisme de l’évolution admissible.

Qu’est-ce qu’un être vivant ?

Surtout, la “démonstration” de Gould ne prend nullement en compte la physiologie des êtres vivants et les relations qu’elle implique avec leur milieu, c’est-à-dire qu’elle ne prend nullement en compte la spécificité des êtres vivants par rapport aux objets inanimés.

Autrement dit, tout comme Darwin, Gould ignore ce qu’est un être vivant (« Ce n’est pas un sujet que je comprends très bien ») et ne veut pas le savoir (« Je ne me sens pas expert en la matière ») : pour eux, ce sont d’étranges objets, des machines complexes qui ont cette curieuse particularité de pouvoir se reproduire, non pas à l’identique – comme dans la production industrielle des objets ou des machines – mais en variant d’une génération à l’autre.

C’est ce que Darwin désignait par « descendance avec modification » afin de ne pas employer le mot d’« évolution », trop connoté selon lui par cette idée de « progrès » [2] qui impliquait l’existence d’un « ordre de la nature », qu’il amalgamait à l’« échelle des êtres » d’origine théologique [3].

La théorie darwinienne de l’évolution – contrairement à celle de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) – n’est soutenue par aucune théorie qui explique ce qu’est un être vivant – c’est pour pourquoi Lamarck invente la biologie, « la science des phénomènes communs aux plantes et aux animaux », en 1802. La théorie darwinienne prétend pourtant expliquer l’histoire du vivant, sans connaître les ressorts et les potentialités de la dynamique interne (d’ordre physico-chimique) qui les anime et leur confère leur activité autonome et leur sensibilité propre.

Ainsi lorsque Gould déclare : « Les organismes sont soumis aux lois de la physique et doivent s’y adapter. » [PLS, 1994], il oublie que les organismes ont pour principale caractéristique de savoir également utiliser les lois de la physique pour en faire tout autre chose que les objets inanimés. Par exemple, l’oiseau utilise la gravitation et les frottements de l’air pour voler et aller ou bon lui semble, tandis que la pierre, soumise aux mêmes phénomènes, décrit toujours la même trajectoire.

Le défaut fondamental de sa “démonstration” est donc qu’il néglige la nature très particulière de ce qu’il prétend expliquer :

« Or les êtres vivants ne sont pas seulement des “choses”, des objets matériels, mais ce sont avant tout des êtres, c’est-à-dire que, à la différence des autres corps, leur existence ne va pas de soi – contrairement à celle d’un rocher, d’une table ou d’une montre qui peuvent persister dans leur être sans avoir besoin de rien. L’existence des êtres vivants est étroitement dépendante des relations qu’ils entretiennent avec leur environnement. En effet, c’est uniquement grâce aux échanges avec le milieu (eau, air, nourriture, etc.) que les organismes peuvent exister et persister dans leur nature d’êtres vivants. Et donc, les organes et les facultés qui leur permettent d’entrer en relation avec les éléments nécessaires à leur survie sont plus importants – d’abord pour l’être vivant lui-même (d’où l’importance de “se mettre exactement au point de vue des acteurs” pour les comprendre) – que d’autres traits ou caractéristiques – que nous seuls, en tant qu’êtres dotés des “facultés plus éminentes”, sommes capables de discerner grâce à nos moyens d’observation et d’analyse.

Lorsque Lamarck évoque les “facultés plus éminentes” qui apparaissent au cours de l’évolution, il a bien sûr en tête celles de l’homme, mais aussi et surtout le développement progressif chez les animaux de capacités toujours plus élaborés de relations avec le milieu. Plus les capacités de percevoir, d’appréhender et de connaître sont développées, moins les êtres vivants qui en sont dotés sont soumis aux accidents, aléas et contingences du milieu, et plus ils sont capables de maîtriser, transformer et éventuellement créer des conditions favorables à leur propre existence. En somme, ces “organes différenciés et spécialisés” et ces “facultés plus éminentes” dotent l’être vivant d’une sensibilité plus fine et de capacités d’interventions élargies.

L’être vivant devient ainsi plus autonome : il ne réduit pas sa dépendance vis-à-vis du milieu, mais la transforme de telle sorte qu’il en maîtrise mieux les ressorts. Ce développement, à mesure qu’il crée des fonctions plus complexes, tend à donner un caractère de plus en plus social à cette maîtrise du milieu, un individu seul ne pouvant pas exercer un grand nombre de facultés : l’apparition des premiers êtres vivants pluricellulaires il y a 600 millions d’années en est une des plus frappantes illustrations, car cette forme d’organisation collective permet la création d’un milieu intérieur qui assure à chacune des cellules qui le composent des conditions régulées par des organes spécialisés et par l’ensemble de l’organisme. Claude Bernard (1813-1878), qui formule le premier cette idée de milieu intérieur, l’interprète très clairement comme la réalisation d’une plus grande autonomie de l’organisme vis-à-vis des aléas du milieu extérieur.

L’accroissement de complexité des êtres vivants au cours de l’évolution est donc une montée vers toujours plus d’autonomie.

Cette tendance générale n’est pas le produit d’un plan établi par Dieu, mais bien de la tension qui existe au sein de chacun des êtres vivants, de la contradiction qui est constitutive de tous les organismes : les relations qu’ils entretiennent avec le milieu sont au fondement de leur indépendance envers ce milieu ; leur activité autonome et leur existence libre ne peuvent subsister et se développer que par des relations toujours plus larges et approfondies avec le milieu. L’autonomie n’est jamais absolue ni définitive, elle est toujours relative et doit être en permanence réaffirmée dans les relations diversifiées avec le milieu. »

Bertrand Louart, Le vivant, la machine et l’homme, 2013.

Les êtres vivants sont avant tout des êtres de relations : ils ne peuvent avoir d’existence libre et autonome qu’à travers leurs relations avec le milieu. Les fonctions physiologiques qui renforcent cette autonomie et les organes qui développent et étendent ces relations sont ce qui a été désigné, de manière le plus souvent intuitive, par « complexification » de l’organisation des êtres vivants.

Cette tendance à la complexification croissante des êtres vivants au cours de l’évolution, Lamarck en avait fait, dans sa Philosophie zoologique (1809), un des piliers de sa théorie de l’évolution et interprétait ce processus comme un accroissement des « facultés plus éminentes » des animaux [4].

C’est d’ailleurs de la théorie évolutive de Lamarck – popularisé au travers des ouvrages d’Ernst Haeckel (1834-1919) à la fin du XIXe siècle – que vient cette idée d’un « progrès » dans l’évolution (terme en effet impropre puisque en réalité cette « progression » n’est ni linéaire ni nécessaire), reprise par la suite par de nombreux évolutionnistes (dont Gould) qui ont oublié d’où elle venait.

Déterminisme et chaos

Mais Gould ne précise nullement à quelle doctrine évolutive il s’en prend en particulier, ce qui lui permet de prêter généreusement à son adversaire imaginaire toutes les tares qu’il veut bien lui accorder ; on n’est jamais si bien servi que par soi-même…

Un point sur lequel il insiste particulièrement dans tout ses textes est que l’existence d’une tendance à la complexification des êtres vivants au cours de l’évolution impliquerait que ce processus serait nécessairement strictement déterministe au point qu’il serait continu et donc que ses étapes successives seraient « prédictibles » avec assez de précision. On ignore d’où Gould sort cet enchaînement d’idées qui en fait ne sont liées par aucune nécessité logique ni apparente.

Il semble en cela uniquement prendre le contre-pied exact de cette citation qui date pourtant d’il y a plus d’un siècle :

« Si l’évolution de la vie est autre chose qu’une série d’adaptations à des circonstances accidentelles, elle n’est pas davantage la réalisation d’un plan. »

Henri Bergson, L’évolution créatrice, 1907 ; éd. PUF, 2006, p. 104.

Pour Gould, puisque l’évolution ne saurait être la réalisation d’un plan – ce qui impliquerait une intervention surnaturelle ; chose qu’il rejette avec raison – elle doit donc nécessairement n’être qu’une série d’adaptations à des circonstances accidentelles. On voit ici que, contrairement à ce qu’il prétend en ouverture de son livre [Gould, 1997, p. 9], le contraire d’une erreur n’est pas nécessairement quelque chose de juste : inverser une vielle manière de voir [5] peut amener à tout autant d’obscurité, de confusion et d’incohérences. C’est surtout le signe d’une grande paresse intellectuelle, car cette méthode aussi rigoureuse qu’exigeante permet de ne pas avoir à se colleter avec les problèmes véritablement importants, auxquels la religion a répondu à sa manière et à qui il serait tout de même regrettable de laisser le dernier mot.

Cette citation du philosophe Henri Bergson, beaucoup plus dans l’esprit de Lamarck, laisse au moins ouverte la possibilité de concevoir les choses autrement que seulement en noir ou en blanc [6].

Pourquoi la complexification devrait-elle être continue ? Pourquoi, si elle était continue, devrait-elle être prédictible ? L’évolution du vivant, si elle est d’abord et avant tout un phénomène matériel qui suit son déterminisme propre, n’est-elle pas aussi et surtout un processus historique qui contient, comme tous les phénomènes complexes, sa part de hasard et de contingence ? Gould semble ne vouloir retenir que ce dernier point à l’exclusion de tout autre qui pourrait évoquer le premier :

« L’être humain est un pur produit du hasard, et non le résultat inéluctable de la directionalité de la vie ou des mécanismes de l’évolution. »

L’éventail du vivant, 1997, p. 216.

Si l’être humain est vraiment « un pur produit du hasard », on se demande bien pourquoi un nombre assez considérable de naturalistes se sont depuis deux siècles cassés la tête à chercher les mécanismes de l’évolution ! Remplacer la providence divine par la providence laïque du hasard et de la contingence n’est qu’une vaine pirouette ; dans les deux cas, y croire exige un acte de foi, non une démonstration. Comment, en effet, une telle assertion pourrait-elle être prouvée ? En voulant éliminer toute finalité dans l’histoire du vivant, Gould élimine en réalité tout déterminisme : Credo quia absurdum – Je crois parce que c’est absurde.

En fait, il semblerait que Gould ne sache pas très bien ce que c’est que l’histoire, même naturelle – c’est-à-dire l’évolution –, et qu’il la confonde avec le simple écoulement du temps propre à la physique classique.

Pour éclaircir ce point, un fait curieux à noter dans son article de 1994 est qu’il évoque le chaos déterministe :

« Le mathématicien et physicien français Pierre Simon de Laplace s’est fait le porte-parole du déterminisme lorsque ce dernier s’est développé, à la fin du XVIIIe siècle, et il a même prétendu qu’il pouvait prévoir le futur de l’Univers s’il connaissait la position et la vitesse de toutes les particules du cosmos, à un moment donné. La découverte de la complexité du monde physique a brisé ce rêve chimérique. L’histoire de la vie recèle trop de phénomènes chaotiques, extrêmement sensibles à d’infimes variations des conditions initiales et qui conduisent à des évolutions totalement divergentes. L’histoire est aussi beaucoup trop contingente, c’est-à-dire déterminée par de longues chaînes de phénomènes imprévisibles ; l’avenir n’est pas prévisible par quelques lois naturelles. »

[PLS, 1994]

Cette allusion à la théorie du chaos déterministe disparaîtra dans ses ouvrages suivants [7]. Gould montre ici qu’il n’a pas vraiment compris ce qu’implique cette théorie en matière de déterminisme.

En 1961, Edward Lorenz (1917-2008) [8], grâce à des modèles informatiques ultra simplifiés de l’atmosphère (12 équations, qu’il ramènera ensuite à 3, le fameux « attracteur de Lorenz » – figure ci-dessous) découvre l’instabilité fondamentale de l’atmosphère. Si les prévisions météo ne sont plus fiables au-delà de trois jours, ce n’est pas dû au manque de précision des mesures, au manque de puissance des ordinateurs, ni à des modèles défectueux. En fait, n’importe quel modèle qui prétend simuler n’importe quel phénomène avec au moins trois équations non linéaires a de fortes chances d’être « chaotique ». Non pas qu’il se passe n’importe quoi, mais plutôt que posséder une représentation mathématique du phénomène ne permet pas pour autant de le prévoir : sa dynamique se déroule dans certaines limites (attracteur), mais son évolution précise (trajectoire) est impossible à connaître. Cela concerne les phénomènes dont les éléments agissent et réagissent constamment les uns sur les autres, dont les plus emblématiques sont la turbulence dans les fluides. Les calculs montrent que se produit alors une amplification des « perturbations », c’est-à-dire que la plus infime modification finit par avoir une influence sur le devenir global du système.

Représentation en trois dimensions d’une trajectoire liée à l’attracteur de Lorenz

La trajectoire oscille entre deux régimes,

mais la transition de l’un à l’autre demeure imprévisible.

Lorenz a illustré cela avec une image frappante, l’effet papillon : un battement d’aile de papillon dans nos contrées pourrait avoir pour conséquence dans quelques mois un cyclone aux antipodes. Cette image est pourtant inexacte, parce qu’elle se fonde encore sur l’idée qu’une cause déterminée (le battement d’aile) peut engendrer une conséquence précise (le cyclone). Or, ce n’est pas une seule « perturbation » qui est amplifiée, mais bien toutes, et de ce fait un événement précis n’a plus de cause déterminée identifiable : il est le produit de la dynamique globale du système. Le déterminisme linéaire de la physique classique (une cause => une conséquence), cède la place à un déterminisme circulaire où les causes réagissent en permanence sur les conséquences au point que les notions de cause et de conséquence ne sont plus pertinentes.

L’histoire du vivant, autrement plus complexe, ne se déroule pas selon une causalité linéaire simple qui permettrait de faire des prédictions. La multiplicité des circonstances qui déterminent la manifestation d’un événement est telle que l’on peut même considérer que toute causalité est dissoute dans l’enchevêtrement des faits accidentels et singuliers. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les événements historiques soient intégralement le produit du hasard et qu’il faille renoncer à tenter de comprendre l’histoire qu’ils dessinent.

Ce que l’attracteur de Lorenz nous enseigne sur les phénomènes complexes, c’est qu’il est plus important de comprendre la dynamique dans son ensemble en rapport avec son contexte, que de chercher à prévoir chaque point de la trajectoire. Cela est bien connu des personnes engagées activement dans des processus historiques :

« Ce qui fait que les gens de mon espèce comprennent mieux la situation que les prétendus experts, ce n’est pas le talent de prédire des événements spécifiques, mais bien la capacité de saisir dans quel sorte de monde nous vivons. »

Georges Orwell [9].

Gould ne semble donc pas avoir compris que s’il n’y a pas de « lois d’airain du développement historique », comme le pensaient certains marxistes au siècle dernier, l’histoire n’est pas pour autant une chose incompréhensible.

« C’est le présent qui permet de découvrir, rétrospectivement, ce qui dans le passé était porteur d’avenir, sans toutefois que cet avenir n’ai jamais été totalement contenu en lui. »

André Pichot, Expliquer la vie, 2011, p. 11.

« L’événement éclaire son propre passé, mais il ne saurait en être déduit. C’est la lumière produite par l’événement lui-même qui nous permet d’en discerner les éléments concrets (à partir d’un nombre infini de possibilités abstraites), et c’est encore cet éclairage qui doit nous guider à rebours dans le passé toujours obscur et équivoque de ses composantes. »

Hannah Arendt, La nature du totalitarisme, éd. Payot, 1990, p. 73

(cité par Pichot, op. cit., p. 12).

Afin de conjurer cette illusion rétrospective, les darwiniens prétendent que l’histoire naturelle n’a aucun sens. Et en l’occurrence, Gould semble en être resté à une conception du déterminisme propre à la physique classique : soit les phénomènes obéissent à des lois et se déroulent de manière continue et prédictible, soit « l’avenir n’est pas prévisible par quelques lois naturelles » [PLS, 1994] et tout n’est que hasard et contingence. Il n’y a pas de place pour autre chose…

A noter également qu’il y a quelque ridicule à demander que les événements du passé soient prédictibles… à partir de la connaissance que nous en avons actuellement !

Une évolution sans histoire

« La vie est comme un jeu d’ombres mouvantes qui se promènent et se démènent sur la scène pendant une heure ou deux et qu’on ne reverra plus jamais ensuite. C’est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui, au bout du compte, ne signifie pas grand-chose. »

W. Shakespeare, Macbeth, acte V, scène 5.

Il faut noter que Gould découvre les théories de Lamarck vers la fin de sa vie ; il les discute dans son ultime ouvrage La structure de la théorie de l’évolution (2002) – pour un « historien des sciences » particulièrement intéressé par la biologie, mieux vaut tard que jamais !

Gould est plus honnête que bien des évolutionnistes lorsqu’il restitue les idées de Lamarck et démonte certains mythes et légendes à son propos. En particulier, il saisit bien que la théorie de l’évolution de Lamarck repose sur deux tendances : la première, la complexification de l’organisation des êtres vivants sous l’effet de leur dynamique interne ; la seconde la diversification des êtres vivants sous l’effet des circonstances qu’ils rencontrent dans le milieu.

Mais l’analyse de la complexification des espèces va-t-elle pour autant s’en trouver modifiée dans cet ouvrage ? Nullement.

« Atemporalité vs Histoire – Pour qu’il y ait histoire, il faut qu’il y ait des moments pouvant se distinguer et qui, dès lors qu’ils forment une séquence d’évènements, racontent quelque chose. On peut, si l’on veut, estimer que le processus du progrès [chez Lamarck] imprime un caractère historique à la marche montante de n’importe quelle entité protoplasmique particulière. Mais considéré globalement, ce processus n’a pas le sens généralement attaché à l’histoire. Chaque étape est en effet prédictible et repérable ; et chacune existe à tout moment (puisque la génération spontanée [des organismes les plus simples] restaure continuellement la base des chaînes évolutives). Par conséquent, le processus du progrès chez Lamarck est fondamentalement anhistorique. »

Gould, La structure de la théorie de l’évolution, 2002, p. 273.

Le contresens est total et l’argumentation d’une parfaite mauvaise foi.

Il est exact que Lamarck, dans sa Philosophie zoologique (1809) considérait l’évolution comme une sorte de tapis roulant, toujours fourni en espèces les plus simples (ce qu’il appelait les « infusoires » et qui désignent aujourd’hui les bactéries) par la génération spontanée. Il semble être revenu de cette idée, effectivement erronée, dans son introduction à L’histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815).

Mais on se demande où notre historien des sciences a lu que Lamarck considérait que chaque étape de la complexification des êtres vivant était pour lui « prédictible et repérable » ? Il ne nous le dit pas, et c’est bien dommage. Car dans ce passage Gould semble oublier que Lamarck considérait que cette tendance principale de l’évolution – due à la dynamique interne des êtres vivants – était contrecarrée et perturbée par la rencontre de ces êtres vivant avec les circonstances extérieures qui entraînaient leur diversification. Comment, si l’on tient compte de ces deux tendances qui opèrent simultanément, l’histoire du vivant pourrait-elle être « prédictible et repérable » ?

Et quand bien même cela serait, l’évolution chez Lamarck ne raconte-elle rien ? L’acquisition progressive chez les êtres vivants de « facultés plus éminentes » ne dessine-elle pas « une séquence d’évènements » qui « racontent quelque chose », à savoir une montée vers toujours plus d’autonomie à l’égard des aléas du milieu ? [10] Mais cela ne rentre pas, en effet, dans le « cadre de la sélection naturelle » que sont sensés subir stoïquement les êtres vivants en toute circonstance.

Quoi qu’il en soit, venant de Gould, cet argument du caractère « fondamentalement anhistorique » de l’évolution selon Lamarck ne manque pas de piquant. Ce darwinien ne prétendait-il pas quelques années auparavant dans L’éventail du vivant que l’évolution n’était qu’un « épiphénomène », que la complexification résultait uniquement de la contingence, que l’apparition de l’être humain était « un pur produit du hasard » ? Comment une histoire, écrite sur de telles bases, pourrait-elle « raconter quelque chose » ?

Surtout, Gould passe totalement à côté de la nécessité théorique du processus de l’évolution. Processus indispensable afin d’expliquer les êtres vivants que nous voyons autour de nous aujourd’hui et que nous sommes nous-mêmes.

Le premier être vivant sur Terre, beaucoup plus rudimentaire que la plus simple bactérie existant actuellement, est apparu il y a 3,5 milliards d’années par génération spontanée, comme produit des éléments et circonstances physico-chimiques présents dans le milieu de l’époque. De nos jours, aucun être vivant, même les plus simples, ne peut apparaître par génération spontanée, les conditions initiales favorables à ce phénomène ayant depuis été radicalement transformées par l’activité des êtres vivant eux-mêmes. Chaque être vivant est issu d’un autre être vivant, et les êtres vivant complexes sont donc issus des êtres vivant plus simples. La seule manière d’expliquer les êtres vivants complexes qui nous entourent aujourd’hui, et notre propre présence sur cette Terre, consiste donc logiquement à faire appel à un processus d’évolution des espèces fondé sur une transformation progressive des êtres vivants au cours du temps. Un être vivant est une organisation de la matière qui s’est elle-même composée au cours du temps ; les êtres vivants complexes sont le produit d’une construction historique.

Ce sont ces deux aspects que Gould et avec lui la majeure partie des darwiniens ne comprennent pas : l’être vivant non comme chose ou machine, mais comme être en relation active et sensible avec son milieu ; ce qui implique que la complexité se définit par l’étendue des capacités à percevoir et agir sur le milieu – et donc l’autonomie vis-à-vis des aléas du milieu – et que la complexification est le processus historique par lequel les organismes acquièrent ces capacités, accroissent leurs « facultés plus éminentes ».

Faute de savoir ce qu’est un être vivant, Gould et les darwiniens ne comprennent pas la nécessité du processus de l’évolution. Ils restent dans une vision de l’organisme comme une chose, un objet, une machine construite par essais et erreurs et dont les caractéristiques sont sélectionnés dans le cours de la lutte pour la vie. Dans cette vision machiniste du vivant, le Suprême Ingénieur n’est plus Dieu, mais le hasard des variations propre à l’individualité de chaque organisme, et la contingence des circonstances qui leur permettent de survivre ou non. Ballottés au gré de ces divers aléas, les êtres vivants ne sauraient en effet évoluer dans aucune direction que ce soit. De ce fait, Gould en vient à défendre très logiquement une évolution sans histoire, ce que Darwin nommait plus simplement la « descendance avec modification ».

« Il ne semble pas qu’il y ait une plus grande finalité dans la variabilité des êtres organiques et dans l’action de la sélection naturelle que dans la direction d’où souffle le vent. »

Darwin, L’Autobiographie, éd. du Seuil, 2008, p. 83.

Il n’y a certainement pas de « finalité » (ou de dessein ?) dans la direction d’où souffle le vent, mais ceux qui étudient la météorologie savent qu’il ne souffle pas au hasard, voire même parviennent parfois à en prévoir la direction générale…

C’est donc la théorie darwinienne qui est bel et bien « fondamentalement anhistorique ». Ce n’est pas une théorie évolutionniste – au sens où elle comprend les étapes de la « composition de l’organisation » des êtres vivants, comme Lamarck – mais seulement une théorie transformiste – au sens où elle rend compte, par une série d’hypothèses vraisemblables, de la seule « modification » des êtres vivants. Ce que Darwin savait bien, lui qui a délibérément évité d’employer le mot d’évolution pour qualifier les effets de la sélection naturelle.

Le sommet de l’évolution

Enfin, plus généralement, tout au long de L’éventail du vivant, Gould ne se cache pas de combattre une autre idéologie. Il s’oppose à notre « anthropocentrisme », à notre « narcissisme », veut faire pièce à notre « arrogance » et à une « vision réconfortante » de l’histoire de la vie sur Terre :

« J’ai souvent eu l’occasion de citer cette observation pénétrante, presque désolée, de Freud selon laquelle toutes les grandes révolutions survenues dans l’histoire de la science ont en commun, par-delà leur diversité, d’avoir porté un coup sévère à ce que les précédentes avaient épargné de notre arrogance cosmique. Freud mentionne trois exemples [11]. Nous pensions vivre sur le corps central d’un univers limité lorsque Copernic, Galilée et Newton révélèrent que la Terre n’est qu’un minuscule satellite d’une étoile secondaire. Nous nous étions alors rassurés en imaginant que Dieu avait néanmoins choisi ce lieu excentré pour créer un organisme unique à Son image quand Darwin vint “nous reléguer au rang de descendants du monde animal”. Nous avions alors trouvé consolation dans la rationalité de notre esprit lorsque, ainsi que le note Freud dans l’une des moins modestes affirmations de l’histoire de l’intelligence, la psychologie découvrit l’inconscient.

[…] Prise à la lettre, la Bible était très réconfortante. Elle présentait une Terre à peine âgée de quelques milliers d’années et, à l’exception des cinq premiers jours, peuplée d’êtres humains qui en étaient les créatures dominantes. L’histoire de la Terre s’identifiait ainsi à celle de la vie humaine. Pourquoi ne pas considérer alors l’Univers physique comme existant pour et à cause de nous ? […] Le camouflet nous fut infligé lorsque les paléontologues révélèrent que l’humanité n’occupait que le dernier micro-moment du temps planétaire, un centimètre ou deux du kilomètre cosmique, une minute ou deux de l’année cosmique. Cette limitation phénoménale du temps humain constitua, elle, une menace évidente, surtout si l’on l’associait à la deuxième révolution mentionnée par Freud, la révolution darwinienne. »

Gould, L’éventail du vivant, 1997, pp. 29-30.

Il s’oppose en cela – avec raison – à une vision téléologique et théologique de l’évolution : l’être humain serait le sommet vers lequel tend nécessairement l’évolution ; ce dessein nous nous aurait été assigné par Dieu.

Au passage, rectifions l’interprétation quelque peu controuvée du rôle de la science selon Freud :

« Ceux qui imaginent que l’héliocentrisme a porté atteinte au narcissisme humain auraient dû s’aviser d’une difficulté : l’enfer était tenu pour être situé sous terre. Autrement dit, à l’extrême centre du monde était son lieu, non le plus noble, mais le plus abject. […] Aussi les adversaires les plus farouches du système de Copernic n’étaient-ils pas mus par la vanité blessée de ne plus être au centre : ils étaient au contraire outrés par l’orgueil insensé consistant à mettre la Terre au même rang que les astres. »

Olivier Rey, “Mesure relative et mesure absolue”,

Cahiers philosophiques, « Mesurer », n°135, 4e trimestre 2013.

On peut rappeler également que pour la religion chrétienne, l’homme est un être déchu du paradis terrestre, condamné à « gagner son pain à la sueur de son front » dans une « vallée de larmes ». Soit une situation qui n’encourage pas vraiment le narcissisme ni l’arrogance…

Il semblerait donc que Freud, en magnifiant le rôle de la science, ait surtout cherché à se donner le beau rôle dans une histoire réécrite par ses soins…

Mais même en admettant que la religion chrétienne a magnifié la place de l’homme dans la nature – ce qui est loin d’être évident –, ce n’est pas en inversant cette proposition – seule méthode critique que semble connaître Gould – que l’on arrivera à une vision plus juste des choses.

Sans nécessairement prétendre nous placer au « sommet » de l’évolution, puisque nous y sommes avec bien d’autres espèces, il faut néanmoins reconnaître que l’être humain est une sorte d’aboutissement de cette évolution, au sens de produit ultime de ce processus, où les tendances à l’œuvre ont été poussées jusqu’au bout de leur possibilités. Si l’être humain à conquis quasiment tous les milieux terrestres de la planète, ce n’est pas parce qu’il est bien adapté à chacun d’entre eux, mais au contraire parce qu’il est le plus autonome par rapport aux conditions variés que présentent ces milieux. Ses capacités d’intelligence et de transformation du monde lui ont permis de créer un milieu qui lui est propre : les villes et les campagnes.

Aussi, si dans de nombreuses représentations de l’évolution des espèces, l’être humain s’est mis abusivement au « sommet » – oubliant les autres espèces qui nous entourent et qui participent aux conditions de la vie sur Terre autant sinon plus que nous –, c’est avant tout parce que c’est nous qui en parlons. Les plantes, les polypes, les insectes et toutes les autres espèces nous fournissent de précieuses indications sur l’évolution, mais n’écrivent pas d’articles dans les revues scientifiques pour nous dire comment ils en sont venus à être ce qu’ils sont. C’est regrettable – car cela nous épargnerais bien de la peine –, mais c’est ainsi. C’est nous, les êtres humains, qui discourrons sur l’évolution des autres êtres vivants et ce n’est pas de l’anthropocentrisme que de reconnaître ce fait et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

C’est une singulière forme d’objectivité que celle qui ne tient pas compte de la position même de l’observateur, lui-même être vivant au sein du monde vivant…

Laissons donc les narcissiques à leur narcissisme : ceux qui ont besoin de se croire le centre du monde, de se hisser sur un piédestal, de représenter la perfection ou le sommet de l’évolution et par là de se sentir légitimement investit de dominer le monde, où les voit-on en réalité ? Il est remarquable que Gould, pas plus que d’autres, ne prenne la peine de préciser où l’on peut les trouver.

Pourtant, ces personnages existent bel et bien, mais nos scientifiques, si soucieux de remettre l’humanité en son ensemble à sa “juste” place, et par là de faire à tout le monde un prêche de modestie et d’humilité, se gardent bien de les dénoncer précisément : car ces personnages imbus d’eux-mêmes et de leur supériorité sur le reste de la création, on les voit dans les allées du pouvoir. Les scientifiques qui se croient si subversifs en bouleversant-les-idées-reçues-et-les-préjugés-de-deur-temps, se gardent bien de mordre la main qui les nourrit… Rappeler à l’humilité l’humanité ne leur coûte pas cher, mais ridiculiser les puissants leur semble plus périlleux…

Mais surtout ce prêche d’humilité semble avoir pour seul but de rabaisser l’être humain à quelque chose de finalement fort négligeable et de peu d’importance, sans jamais chercher au-delà de ce constat où se situerait maintenant, après ces révélations fracassantes, notre dignité. Pour le commun, le sentiment de sa propre dignité ne vient pas de sa supériorité sur les autres créatures, mais vient de ce que nous partageons avec les autres créatures et contrairement à elles, la conscience de la mortalité.

Et en l’occurrence, en ce qui concerne la place de l’homme dans la nature, nous sommes bien obligés de constater que le par ailleurs fort prolixe Gould n’a strictement rien à nous dire.

« Et cette rage de tout abaisser, caractéristique d’une époque qui n’est pas seulement persécutée, mais persécutrice, ne peut plus simplement être confondue avec la distinction naturelle que la vie établit entre le sublime et le grossier ; c’est bien plutôt, dans notre esprit, un trait de masochisme, l’inexprimable joie de voir le bien humilié et même détruit avec une si merveilleuse aisance. »

Robert Musil, L’homme sans qualités, 1930 ; trad. fr. éd. du Seuil, vol. I, p. 385.

Gould, comme bien d’autres scientifiques sous prétexte d’objectivité, à parfaitement intériorisé le point de vue du pouvoir : dans cette optique, l’être humain n’est qu’une ressource comme les autres à exploiter. Dans la dynamique propre à la société capitaliste et industrielle, l’obsolescence de l’homme est programmée et réalisée toujours plus avant par le développement de la technoscience, par l’automatisation et l’informatisation grandissante de tous les aspects de la vie sur Terre.

C’est cette pensée soumise, qui ignore délibérément l’autonomie et la liberté qui se déploient dans le monde vivant, que Stephen Jay Gould n’a cessé de célébrer.

Andréas Sniadecki

.

Visualiser l’article avec ses annexes:

Stephen Jay Gould, l’évolution sans histoire

.

Annexes :

1. Stephen Jay Gould, “L’évolution de la vie sur terre”, Dossier Pour la science n°11, “Le hasard”, avril 1996.

2. “Entretien avec Stephen Jay Gould” réalisé par Jean-Claude Oliva, paru dans le journal Regard du 1er octobre 1997, disponible sur le site <www.regards.fr>.

3. “Il n’y a pas de sens de l’évolution” propos recueillis par Olivier Postel-Vinay, paru dans le mensuel La Recherche n°301, septembre 1997.

.

Notes:

1 Outre L’éventail du vivant, trad. fr. éd. du Seuil, coll. Science ouverte, 1997, sur le même sujet, en plus synthétique, il y a l’article “L’évolution de la vie sur terre”, 1994 ; trad. fr. Dossier Pour la science n°11, “Le hasard”, avril 1996 ; reproduit en annexe et noté ci après [PLS, 1994]. Ce thème est repris également dans La structure de la théorie de l’évolution, 2002 ; trad. fr. éd. Gallimard, coll. NRF essais, 2006 (env. 2000 p.).

2 Le mot évolution est au contraire abondamment employé par Herbert Spencer (1820-1903) avant que Darwin ne publie L’Origine des espèces.

3 L’échelle des êtres est une conception religieuse de l’ordre de l’univers, très populaire durant la Renaissance, qui classe les éléments matériels, les êtres vivants et les entités spirituelles selon un ordre croissant, jusqu’à la plus haute perfection, Dieu.

4 Pour une vue complète sur l’œuvre de Lamarck, voir le chapitre que lui consacre André Pichot dans son Histoire de la notion de vie, éd. Gallimard, coll. TEL, 1993.

5 Gould fait référence ici à la Théologie naturelle (1803) de William Paley (1743-1805) que Darwin avait assidûment potassé lors de ses études de théologie à Cambridge. Cet ouvrage démontrait l’existence de Dieu en arguant que puisque les êtres vivants sont semblables à des machines, c’est qu’un Suprême Ingénieur les avait spécialement conçues et créées.

6 Et il faut noter au passage que Gould reproduit ici, à 140 ans de distance, la même erreur que Darwin. Ce dernier cherchait à réfuter les « créations spéciales » à l’aide du mécanisme aveugle et impersonnel de la sélection naturelle, ne faisant en cela qu’inverser l’explication donnée par Paley (cf. note précédente). Comme le remarque Gould (La structure de la théorie de l’évolution, p. 174) : « Cette influence, et le désir de renverser le système de Paley, a persisté tout au long de la carrière de Darwin. »…

7 Dans La structure de la théorie de l’évolution, il l’évoque à nouveau sans entrer dans le détail, comme preuve plus ou moins indirecte de sa théorie des équilibres ponctués, en se référant essentiellement aux travaux de Stuart Kaufman (cf. Index des notions, entrée “Théorie du chaos”).

8 James Gleick, La théorie du chaos, éd. Flammarion, coll. Champs, 1991.

9 Cité par Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, éd. Hermann, 1984, p. 2.

10 Voir également la critique de Gould dans l’ouvrage de Joseph H. Reichholf, L’émancipation de la vie, éd. Flammarion, coll. Champs, 1992, pp. 234-237 et pp. 296-297.

11 Voir la dix-huitième leçon d’introduction à la psychanalyse, « La fixation au trauma ; l’inconscient », professée en 1916, et Une difficulté de la psychanalyse, 1917. [NdE]